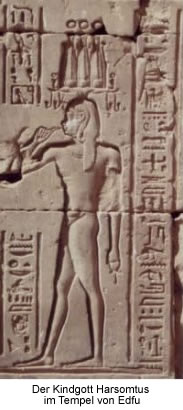

Kindgötter in Tempel und Siedlung: vom ägyptischen Götterkind zum multikulturellen Heilsbringer Thema: Rolle und Wandel ägyptischer Kindgötter vor dem Hintergrund der religiösen Interaktionen von Ägyptern, Griechen und Römern

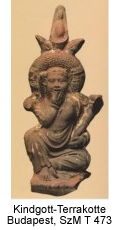

Quellen: Tempeltexte und –bilder, Terrakotten und andere Zeugnisse der Kleinkunst

Raum: Ägypten in griechisch-römischer Zeit (332 v.Chr. – 395 n.Chr.)

Bisherige Arbeiten (vgl. die Publikationen von Budde, Sandri und Verhoeven):

Dokumentation: Dokumentation:

- Aufnahme und Klassifizierung der Quellen

- Entwicklung der Analysemethoden

- Ikonographie, Wesen und Funktionen der Kindgötter:

- Kronen, Kleidung, Attribute, Körperhaltungen

- Einzelne Kindgötter:

- Har-pa-chered/Harpokrates

- Harpare-pa-chered

- Panebtaui-pa-chered

- Einzelne Motive:

- Das Kind auf der Lotosblume

- Der kindliche Sonnengott im Gehörn der Himmelskuh

- Das Kind im Tempel

- Das Kind auf dem Elefanten

- Das Kind im Boot

- Größere Studien:

- Die Hieroglyphen des Kindes im Schrift- und Dekorationssystem der griechisch-römischen Tempel (D. Budde)

- Das Götterkind im Tempel, in der Stadt und im Weltgebäude (D. Budde)

- Die Rolle der Kindgötter in den griechisch-römischen Mammisis (D. Budde)

- Ikonographie, Motivik und Bedeutung der Kindgott-Terrakotten (S. Sandri)

- Kulttopographie der Kindgötter (S. Sandri)

- Die lokale Kindgott-Verehrung in Ägypten (S. Sandri)

Geplante Untersuchungen: Geplante Untersuchungen:

Ausgehend von der Kindgott-Verehrung im griechisch-römischen Ägypten

soll die Funktion des Tempels im Leben der multikulturellen Bevölkerung

und des ansässigen Tempelpersonals vor dem Hintergrund bisheriger

Abgrenzungsvorstellungen näher untersucht und der erkennbare Wandel

religiöser Vorstellungen beleuchtet werden. Die neuen Tempelgebäude für

die Geburt des Götterkindes (Mammisi) stellen hierfür eine ebenso

breite Informationsquelle dar wie die zahlreichen gräko-ägyptischen

Terrakottafiguren, deren Varianz, geographische Verbreitung und

Interpretation im Zusammenhang mit einem dynamischen Kulturbegriff

genau zu analysieren ist.

|